La dénotation

Objectifs

- Distinguer la dénotation du sens

- Décrire le sens d'un mot par ses qualités, ses connotations, et son niveau d'abstraction

L'ensemble des mots dans une langue s'appelle le lexique. Savoir une langue, c'est essentiellement savoir sa grammaire (sa phonologie, sa morphologie, sa syntaxe, sa pragmatique) et son lexique. Le lexique n'est pas une simple liste de mots dans votre tête ; le lexique est organisé dans un réseau systématique.

Même si deux mots sont identiques en graphie et en prononciation, ils peuvent toujours rester des mots distincts grâce à la différence de sens qu’ils ont. Prenons l’exemple du nom vers (qu’écrivent les poètes), la préposition vers (‘en direction de X’), et le nom pluriel vers (ces petites bêtes qui se tortillent dans la terre) : tous les trois s’écrivent vers et on les prononce /vɛʁ/, mais évidemment on parle de trois mots bien différents.

La sémantique est l’étude du sens des mots et comment le sens d'une phrase se construit à partir de ses mots et de sa grammaire.

Les propositions

Qu'est-ce que nous étudions quand nous étudions la sémantique ? Jusqu'ici dans ce manuel, nous avons étudié la structure des mots, des phrases, et des sons. Mais nous n'avons toujours pas vraiment touché l'essentiel du langage, c'est-à-dire la communication des idées. Lorsque vous dites une phrase, vous avez en tête de l'information, et vous voulez par votre phrase faire savoir cette information à votre interlocuteur·rice. Comment est-ce que cette information est organisée et représentée par des mots ? Avant de parler des mots, il faut d'abord parler des phrases.

L'information que l'on communique consiste en des propositions. Une proposition est un morceau d'information qui peut être vrai ou faux. Le mot bleu n'est pas une proposition parce qu'il n'est ni vrai ni faux. Mais la phrase Le stylo est bleu déclare une proposition (qui pourrait être vraie ou bien fausse si la phrase est un mensonge). Les propositions sont typiquement communiquées par des phrases, mais le terme phrase fait référence à un concept syntaxique alors que le terme proposition fait référence à un concept sémantique.

Parce que vous comprenez le français, vous êtes capable de déterminer la valeur de vérité d'une phrase en français (si sa proposition est vraie ou fausse dans son contexte). Vous pouvez imaginer une situation où Le stylo est bleu est vrai parce qu'il y a un stylo qui est bleu. Quelqu'un qui ne comprend pas le français pourrait analyser les sons et la structure syntaxique de cette phrase, mais ne pourrait pas déterminer si la phrase est vraie ou fausse.

Regardez ces deux phrases :

- Le stylo est bleu.

- Le stylo est vert.

Ces deux phrases ont des conditions de vérité différentes. C'est-à-dire que (1) est vrai seulement si le stylo est bleu, et (2) seulement s'il est vert. Pour décrire la signification d'un mot comme bleu, nous voulons donc élaborer une théorie qui explique comment la présence de ce mot dans une phrase affecte les conditions de vérité de la phrase.

Retournons à l'idée de l'ambiguïté structurale discutée dans le chapitre sur la structure des phrases. L'ambiguïté structurale produit typiquement de l'ambiguïté sémantique, ce qui veut dire que les conditions de vérité de la phrase sont différentes selon sa structure. Dans la phrase Le garçon voit la fille du bâtiment, le syntagme du bâtiment peut être un complément du verbe ou du nom :

- (A) Le garçon [voit [la fille [du bâtiment]]].

- (B) Le garçon [voit [la fille] [du bâtiment]].

Si le garçon est dans le parc et voit la fille qui habite dans le bâtiment, la phrase (A) est vraie mais la phrase (B) est fausse. Si le garçon est dans le bâtiment et voit par la fenêtre la fille qui n'habite pas dans le bâtiment, la phrase (A) est fausse mais la phrase (B) est vraie. C'est parce que la condition essentielle pour (A) est que la fille habite dans le bâtiment (ou est autrement associée au bâtiment), alors que la condition essentielle pour (B) est que le garçon voit la fille depuis le bâtiment. On voit par cet exemple que les conditions de vérité sont un moyen de décrire clairement les effets sémantiques d'une ambiguïté structurale.

La dénotation

Continuons avec l'exemple Le stylo est bleu. Le mot bleu peut s'appliquer à des choses différentes : un stylo bleu, une chaussure bleue, une tasse bleue, etc. Le mot stylo s'applique aussi à beaucoup de choses : il y a plein de stylos dans le monde. Chacun de ces mots désigne un ensemble : l'ensemble des choses qui sont bleues, et l'ensemble des stylos.

L'ensemble désigné par un mot est sa dénotation, ce à quoi le mot fait référence. Certains mots dénotent un ensemble qui ne contient qu'un individu, comme les mots Kinshasa ou Voltaire. D'autres mots dénotent une catégorie, comme girafe qui dénote un ensemble d'animaux, ou stylo qui dénote un ensemble d'objets. Encore d'autres mots dont le sens est une qualité (comme bleu) ou une action (comme courir) dénotent l'ensemble des choses qui ont cette qualité ou font cette action.

Des expressions complexes dénotent parfois un ensemble déterminé par la relation entre d'autres ensembles. Par exemple, l'expression stylo bleu dénote l'ensemble des choses qui sont des stylos et qui sont bleus. C'est l'intersection de ces deux ensembles.

Une expression a une dénotation même si elle fait référence à quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. L'expression le roi actuel de la France n'a pas de dénotation dans notre monde parce que la France est une république. Néanmoins, cette expression fait référence à quelque chose que l'on peut imaginer dans un monde hypothétique où la France serait restée une monarchie. Sa dénotation existe donc dans un monde possible, même si elle n'existe pas dans le monde réel. Cette explication en termes de « mondes possibles », qui peut ressembler à une idée de bande dessinée, n'est rien de plus qu'un moyen formel de reconnaître que les sens que nous pouvons exprimer avec la langue ne sont limitées que par notre imagination.

Nous venons de dire que comprendre une phrase, c'est comprendre ses conditions de vérité. Si vous comprenez la phrase Le stylo est bleu, vous comprenez que cette phrase est vraie si (et seulement si) il y a un stylo désigné qui est bleu. Quel ensemble est donc dénoté par cette phrase ? La dénotation d'une phrase est l'ensemble des mondes possibles où elle est vraie. Par exemple, la dénotation de la phrase Le stylo est bleu est l'ensemble des mondes (réels ou imaginaires) où il y a un stylo désigné qui est bleu.

Notez que certaines phrases sont vraies sous n'importe quelles conditions ; elles dénotent donc tous les mondes possibles. Considérez ces exemples de tautologies qui sont nécessairement vraies :

- Il pleut ou il ne pleut pas.

- Un chien est un chien.

- Si c'est mardi, c'est mardi.

De la même manière, il y a des phrases qui sont fausses sous n'importe quelles conditions et dans n'importe quel monde possible. Par exemple : Un chien n'est pas un chien. La dénotation d'une telle phrase est un ensemble vide.

Vérifier votre compréhension

Le sens

La signification d'une expression consiste-t-elle seulement en sa dénotation ? Considérez les mots suivants :

- Paris

- Paname

Paname étant un surnom de Paris, ces mots ont la même dénotation. Lorsqu'Édith Piaf a chanté Près de Notre Dame/Parfois couve un drame/Oui mais à Paname/Tout peut s'arranger, elle aurait pu mettre Paris à la place de Paname sans changer la ville dénotée (mais ça aurait gâché la rime).

Cependant, on ne peut pas en substituer l'un pour l'autre sans conséquence sémantique :

- Paname, c'est Paris.

- Paname, c'est Paname.

La phrase (6) est informative, alors que (7) ne l'est pas. Alors, on comprend qu'il y a un sens en dehors de la dénotation.

Une autre preuve concerne les tautologies qu'on vient de voir. Les phrases (3), (4), et (5) ont la même dénotation (l'ensemble de tous les mondes possibles) parce qu'elles sont nécessairement vraies. Mais est-ce qu'elles veulent dire toutes la même chose ? Ces phrases ne sont pas identiques sémantiquement, mais qu'est-ce qui les distingue si ce n'est pas la dénotation ?

Retournons au mot bleu. Sa dénotation est l'ensemble des choses qui sont bleues. Mais comment décidons-nous si un objet est bleu ? Est-ce que nous avons mémorisé la liste de tous les objets bleus dans cet ensemble ? Bien sûr que non, ce serait impossible. Nous considérons plutôt les qualités de l'objet (par exemple, si la longueur d'ondes de la lumière qu'il reflète est principalement entre 450 et 495 nanomètres). Ce sont ces qualités qui définissent les frontières de l'ensemble dénoté par le mot.

Si le résultat sémantique d'une expression est sa dénotation, le sens de cette expression est comment nous arrivons à ce résultat. Le sens de bleu est une certaine qualité de couleur, et d'après cette qualité nous déterminons sa dénotation : l'ensemble des choses bleues. On pourrait dire aussi que le sens consiste en la connaissance qu'il faut avoir pour identifier la dénotation d'une expression. Je sais que les chiens sont des mammifères domestiques descendus des loups, avec quatre pattes, une queue, et une tendance à aboyer. Cette connaissance fait partie du sens du mot chien, et c'est ma connaissance de ce sens qui me permet d'identifier un chien quand j'en vois un (la dénotation).

Une partie du sens est la connotation, qui concerne les associations sémantiques qu'une expression évoque. Prenons les mots radin et économe. Ces mots ont essentiellement la même dénotation ; tout le monde que l'on pourrait décrire comme radin pourrait aussi être décrit comme économe. Cependant, la phrase Il est radin affirme quelque chose de très différent que la phrase Il est économe. Ces phrases révèlent des attitudes contraires du locuteur envers la personne décrite. C'est parce que ces mots ont une différence de sens qui inclut une différence de connotation.

Si votre langue maternelle n'est pas le français et vous employez souvent un dictionnaire bilingue, il est important de reconnaitre que le sens d'un mot n'est pas sa traduction : le sens du mot chien n'est pas dog. La traduction ne fait que porter le chapeau de notre tâche de la description sémantique à une autre langue. Pour éviter la circularité, il faut employer un système autre que le langage ordinaire pour décrire le sens du langage ordinaire. Les sémanticiens ont plusieurs méthodes pour ce faire : des diagrammes, des symboles formels, des termes spéciaux, etc. Mais pour des descriptions informelles, il est acceptable d'employer des guillemets anglais simples pour indiquer que l'on parle d'un sens et non pas du mot même. Par exemple, le concept signifié par le mot chien pourrait être indiqué par 'chien', 'dog', 'canidé domestique', ou quelque autre expression (entre guillemets anglais simples) qui permette au lecteur de comprendre le sens voulu.

Vérifier votre compréhension

Les sens abstraits

Vous aurez peut-être l'intuition que c'est plus facile de définir le sens d'un mot comme pigeon ou dormir que celui d'un mot comme progrès ou les. Pigeon et dormir sont des mots concrets. C'est-à-dire que leur dénotation est accessible aux 5 sens humains. On peut toucher un pigeon (s'il ne s'envole pas), et on a tous l'expérience physique de dormir. Par contre, un mot comme progrès est abstrait parce que, même si on comprend très bien ce que c'est, on ne peut pas le percevoir physiquement.

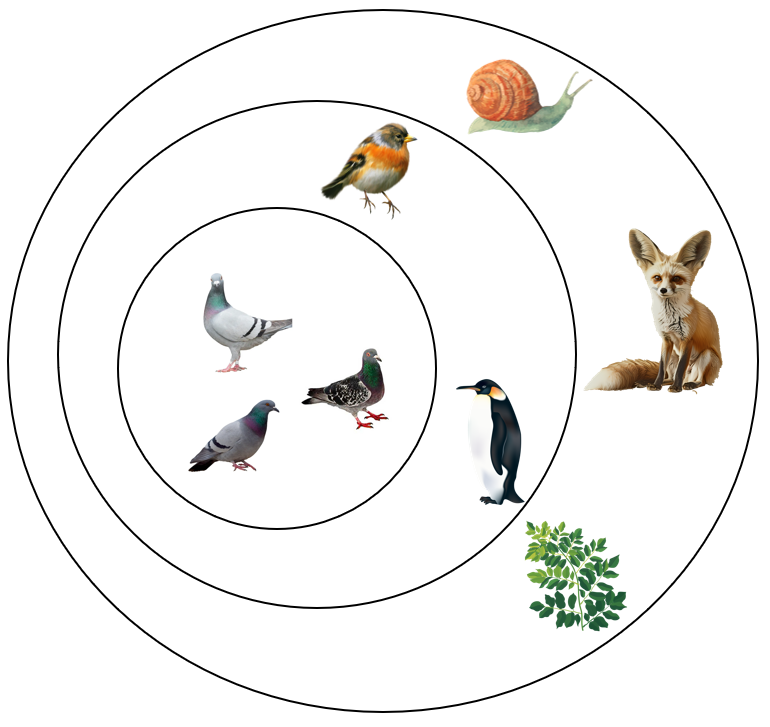

En plus d'être concrets, pigeon et dormir sont aussi précis. Ils désignent une chose et une action spécifiques. On dirait par contraste que les mots organisme et faire sont abstraits, mais pas parce qu'ils sont physiquement inaccessibles. Bien entendu, on peut toucher un organisme, et on a tous l'expérience physique de faire quelque chose. Ce sont donc des mots concrets. Mais ces mots ne sont pas précis ; un pigeon est un type d'organisme parmi plein d'autres, et dormir est une action regroupée avec toute autre action sous la notion de faire. Le concept des ensembles que nous avons introduits plus tôt peut être utile ici. Un mot plus précis désigne un sous-ensemble de l'ensemble désigné par un mot moins précis. C'est-à-dire, la dénotation de pigeon est l'ensemble des pigeons, qui est un sous-ensemble de l'ensemble désigné par le mot oiseau, qui est lui-même un sous-ensemble de la dénotation du mot organisme.

Figure: Les mots précis sont des sous-ensembles des mots moins précis

Un mot peut donc être abstrait par manque de concrétude (comme progrès) ou par manque de précision (comme organisme). Pouvez-vous trouver un mot qui manque de concrétude et de précision ?

Le mot les est abstrait d'une autre manière. On dit que ce mot a un sens fonctionnel, en contraste avec les autres mots soulignés dans cette section (pigeon, dormir, progrès, organisme, faire...), qui ont un sens lexical. Le sens de les est fonctionnel parce qu'au lieu de désigner quelque chose, il a une fonction purement grammaticale, spécifiquement d'indiquer que le nom qu'il modifie est pluriel et défini. La distinction entre un sens fonctionnel et un sens lexical, comme celle entre un sens concret ou précis et un sens abstrait, est un continuum. Certaines catégories grammaticales sont plutôt fonctionnelles ou lexicales ; par exemple, les noms et les verbes ont tendance à avoir des sens lexicaux, alors que les conjonctions et les prépositions ont tendance à avoir des sens fonctionnels. Cependant, des mots de la même catégorie peuvent différer aussi. De et chez sont tous les deux des prépositions, mais le sens de de est plus fonctionnel que celui de chez.

Vérifier votre compréhension

Mettre en pratique

Comparez les paires d'expressions suivantes. Elles ont des dénotations similaires, mais est-ce que vous pouvez trouver une différence entre la dénotation de l'expression à gauche et celle de l'expression à droite ?

l'extérieur de la maison — hors de la maison

le devant de la maison — devant la maison

le côté de la maison — à côté de la maison

le haut de la maison — sur la maison

le bas de la maison — sous la maison

À gauche sont des noms, à droite des prépositions. Est-ce que la dénotation des noms diffère systématiquement de celle des prépositions ? Comment ?

(Inspiré par : Schwarze, Christoph. 1991. Concept Types and Parts of Speech with Special Reference to the Lexicalization of Region Concepts in French. Journal of Semantics 8(4). 333–361. https://doi.org/10.1093/jos/8.4.333.)

Sources

- Frege, Gottlob. 1948. Sense and Reference. The Philosophical Review 57(3). 209–230. https://doi.org/10.2307/2181485.

- Garza-Cuarón, Beatriz. 1991. Connotation and Meaning. (Trans.) Charlotte Broad. Berlin: De Gruyter.

- Iliev, Rumen & Robert Axelrod. 2017. The Paradox of Abstraction: Precision Versus Concreteness. Journal of Psycholinguistic Research 46(3). 715–729. https://doi.org/10.1007/s10936-016-9459-6.