La distribution des segments

Objectifs

- Décrire les règles phonotactiques du français

- Savoir ce que c'est qu'un allophone.

- Déterminer la distribution prescrite des voyelles moyennes selon l'orthographe.

Vous avez appris l'inventaire phonologique du français, c.-à-d. la liste des segments (consonnes et voyelles) qui existent dans la langue. Mais on ne peut pas mettre ces segments n'importe où pour faire une syllabe ou un mot. La phonologie française limite la distribution de ces segments, et on ne voit certains segments que dans certains contextes.

La phonotaxe

La phonotaxe décrit quels segments peuvent se mettre ensemble dans certaines parties de la syllabe. En français, c'est possible d'avoir les séquences /ps/, /pt/, et /pn/ dans l'attaque d'une syllabe (cf. psychologue, ptérodactyle, pneu), mais ces séquences ne sont pas possibles dans l'attaque des syllabes en anglais. Il y a quand même plusieurs séquences qui ne sont pas possibles en français (par exemple, aucun mot en français ne commence par fs-). Certaines séquences n'apparaissent que dans des mots empruntés : le nom du footballeur Kylian Mbappé inclut la séquence /mb/, une attaque nasale-occlusive qui n'est typiquement pas permise en français mais qui se trouve chez les langues bantoues en Afrique.

La phonotaxe influence l'enchaînement. Par exemple, en observant les débuts des mots français, on peut reconnaître que la séquence /tʁ/ est une attaque acceptable (trop, très, triple, etc.), mais que la séquence /tp/ ne l'est pas. Si une séquence est permise en début de mot, elle est forcément aussi permise dans l'enchaînement. Alors, le /t/ dans le coda du mot tante passe dans l'attaque d'un mot suivant qui commence par /ʁ/ : Tante Rose [tɑ̃.tʁoz]. Mais parce que la séquence /tp/ n'est pas permise dans l'attaque, il n'y a pas d'enchaînement de /t/ quand le mot suivant commence par /p/ : Tante Pauline [tɑ̃t.po.lin]

Vérifier votre compréhension

Les allophones

Dans un premier chapitre, nous avons parlé des allomorphes. Un allophone est un segment qui alterne avec un autre segment dans certains contextes et qui n'est pas distinct du deuxième dans l'inventaire phonémique (c'est-à-dire, qu'il ne peut pas distinguer un mot d'un autre). Par exemple, on disait dans un chapitre précédent que le 'R' français peut se prononcer plus fortement en attaque d’une syllabe initiale qu'en coda dans plusieurs variétés de français métropolitain. On dit généralement qu'il n'y a qu'un seul 'R' dans l'inventaire phonologique, mais qu'il y a des 'R' allophoniques qui se produisent différemment selon le contexte ; peu importe si on prononçait le mot frère comme [fʀɛʁ], [fʀɛʀ], [fʁɛʁ], ou même [fɾɛɾ], on dirait qu'il s'agit toujours du même mot.

Une manière que le contexte peut produire des allophones, c'est l'assimilation. L'assimilation décrit la modification d'un segment par l'influence d'un segment avant ou après. Par exemple, le segment /b/ dans les mots obliger et obtenir n'est typiquement pas prononcé de la même manière. Dans le mot obliger, c'est prononcé comme [b], mais dans le mot obtenir, ce segment est souvent prononcé comme [p]. Devant /t/, qui est un son non-voisé, /b/ a tendance a se prononcer de manière non-voisée aussi. [p] est donc un allophone de /b/ (en plus d'être son propre phonème dans d'autres contextes). Parfois la différence entre deux allophones est très subtile. Le segment /ʒ/ dans le mot gîte est prononcé avec les lèvres écartées, mais ce même phonème dans le mot jour est prononcé avec les lèvres arrondies. L'articulation de ce phonème est assimilée à la voyelle suivante (qui est arrondie ou non), et cette différence d'articulation fait une petite différence dans la qualité de ce son (qui peut être notée, si nécessaire, comme /ʒʷ/ pour la consonne arrondie).

Considérons l'exemple des voyelles représentées par les 'e' soulignés dans deux mots mes et mer. On va voir que ces voyelles sont vues de manières différentes dans des variétés de français différentes. Dans certains français (par ex., le français métropolitain du nord de la France), on dirait qu'il s'agit de deux phonèmes distincts (c.-à-d., /e/ et /ɛ/) ; mais dans d'autres variétés de français (par ex., le français méridional), on dirait qu'il s'agit plutôt d'un seul 'e' phonème (que nous allons représenter par la majuscule /E/) avec deux allophones possibles (c.-à-d., /e/ et /ɛ/) selon le contexte. C'est encore la même situation quant aux voyelles fermées /y,i,u/ et les voyelles pré-fermées/relâchées qui y correspondent en français québécois : /ʏ,ɪ,ʊ/ ; les voyelles fermées alternent avec les voyelles pré-fermées selon le contexte.

Alors, la question se pose : Dans quels contextes fait-on ces alternations ?

La loi de position

Les voyelles moyennes

Les voyelles moyennes (c.-à-d., les mi-fermées /e,ø,o/ et les mi-ouvertes /ɛ,œ,ɔ/) se ressemblent beaucoup vis-à-vis de l'articulation et la manière dont elles sont représentées à l'écrit ; par exemple, les voyelles /ø/ et /œ/ se distinguent à l'oral par une petite différence en lieu d'articulation, et la séquence de lettres -eu- les représente régulièrement à l'écrit. Donc, comment peut-on savoir quand il faut prononcer l’une et pas l’autre ? Il y a deux indices qui nous aident : la nature ouverte ou fermée de la syllabe et l’orthographe.

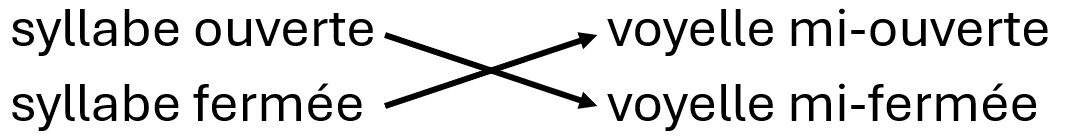

Bien qu’il y ait diverses exceptions dans diverses variétés de français, il y a une tendance forte que nous voyons dans plusieurs français que nous appelons la loi de position qui dit que la majorité de voyelles moyennes qui se trouvent dans une syllabe ouverte sont des voyelles mi-fermées, et la majorités de voyelles moyennes qui se trouvent dans une syllabe fermée sont des voyelles mi-ouvertes ; donc il y a une relation inverse entre la nature ouverte/fermée de la syllabe et la nature ouverte/fermée de la voyelle, comme on voit dans la Figure 1, ci-dessous.

FIGURE 1 : Relation inverse entre la nature de la syllabe et celle de la voyelle.

Cette tendance (le mot « loi » est quand même un peu fort) est assez stable pour certains cas : le /E/ dans une syllabe fermée sera (quasiment) toujours /ɛ/ ; le /Ø/ (c.-à-d., /ø/ et /œ/) dans une syllabe ouverte sera presque toujours /ø/ ; et le /O/ (c.-à-d., /o/ et /ɔ/) dans une syllabe ouverte sera presque toujours /o/. C’est dans les autres contextes (c.-à-d., /E/ dans une syllabe ouverte et /Ø/ ou /O/ dans une syllabe fermée) où on voit la majorité des exceptions.

L'orthographe peut nous aider à démêler le nœud d'exceptions. Par exemple, les accents indiquent souvent la voyelle moyenne qui se produit :

- é : toujours /e/

- è : toujours /ɛ/

- ê : généralement /ɛ/

- ô : généralement /o/

Il y a des séquences orthographiques et des mots qui ont eux aussi quelques tendances :

- 'et' (la conjonction) : toujours /e/

- 'est' (du verbe être) : prescrit comme /ɛ/

- '-ai-' + consonne muette : souvent /ɛ/ (par ex., lait, paix, sais, etc.)

- '-eu-' + /z/ dans la même syllabe : /ø/ (par ex., chanteuse, creuse, etc.)

- '-o-' + /z/ dans la même syllabe : presque toujours /o/ (par ex., rose, chose, etc.)

- '-(e)au-' : presque toujours /o/ (par ex., faute, chaude, beauf, etc.)

Vérifier votre compréhension

Les voyelles (pré-)fermées

En considérant la nature ouverte/fermée de la syllabe, on peut prédire l'alternance des voyelles pré-fermées/relâchées (/ʏ,ɪ,ʊ/) avec les voyelles fermées /y,i,u/ en français québécois. Comparons les pairs qu'on voit en (1), ci-dessous :

1) a. nu /ny/ ; nuque /nʏk/

b. vie /vi/ ; vite /vɪt/

c. doux /du/ ; doute /dʊt/

Quand la voyelle se trouve dans une syllabe ouverte (la colonne à gauche), elle est plutôt fermée ; quand la voyelle se trouve dans une syllabe fermée (la colonne à droite), elle est plutôt pré-fermée/relâchée.

Le schwa français

Quand vous avez appris les phonèmes et les symboles phonétiques des voyelles françaises, on vous a dit que la voyelle représentée par le symbole phonétique /ə/ était un cas particulier, et cela n'était pas un mensonge. Le schwa (ou le e caduc ou le e muet) est « une voyelle qui alterne avec zéro dans le contexte du même morphème » (Côté & Morrison 2007: 160, notre traduction), ce qui veut dire que cette « voyelle non conformiste » (Ayres-Bennett, Carruthers, & Temple 2001: 98) peut apparaître ou non quand on prononce un mot. Par exemple, considérons les deux manières de prononcer le mot semaine représentées dans (1), ci-dessous :

1) a. une semaine

[yns(ə)mɛn]1

b. la semaine

[las(ə)mɛn]

1Les parenthèses indiquent un segment dont la prononciation ouverte est variable.

Dans les deux séquences, le schwa peut disparaître (par exemple, on peut dire [lasəmɛn] ou [lasmɛn]), mais le sens du mot semaine ne change pas (il fait toujours référence à une période de sept jours). Il s'agit d'un phénomène phonologique, c’est-à-dire que l’identité et la fonction de ce segment sont surtout définies par le contexte et l'identité des segments qui l’entourent (Hannahs 2007).

En français, on dit souvent que l'articulation du schwa est identique à /ø/ ou /œ/ (Côté & Morrison 2007: 160), mais on le considère à part de ces deux autres phonèmes parce qu'on le traite de manière différente dans la langue. Par exemple, bien que la prononciation du mot je puisse être identique à celle du mot jeu (c.-à-d., [ʒø] dans les deux cas), on peut laisser tomber la voyelle du premier mot, mais pas du deuxième (par ex., j'aimais versus jeu aimé).

Cela ne veut pas dire qu'on peut toujours laisser tomber un schwa. On ne peut pas laisser tomber le schwa dans l'adverbe admirablement sans aussi laisser tomber un son voisin (par ex., le /l/). Donc, il faut savoir identifier dans quels contextes phonologiques on peut le laisser tomber.

Tomber ou ne pas tomber ?

Il y a plusieurs contextes où on peut laisser tomber le schwa, mais nous allons en souligner seulement trois :

- A la fin d'un mot qui a une autre voyelle comme noyau dans la syllabe (précédente). Par exemple : banque [bɑ̃k(ə)], chante [ʃɑ̃t(ə)], écharpe [eʃaʁp(ə)], Mexique [mɛksik(ə)], etc. Il faut noter que l'apparition du schwa dans ce contexte est très variable selon la variété de français qu'on parle. Dans les variétés non-méridionales, il est systématiquement absent (c.-à-d., un dictionnaire donnerait la transcription [bɑ̃k] pour le mot banque, sans indiquer de schwa possible) ; mais dans certaines variétés méridionales, le schwa se prononce régulièrement dans ce contexte (par ex., banque [bɑ̃kə]).

- L'élision du schwa est prescriptivement obligatoire dans les mots grammaticaux monosyllabiques (c.-à-d., je, me, te, se, le, ce, de, ne, que) quand le mot qui suit commence par une voyelle. « L'élision représente la perte de l'une de deux voyelles voisines à travers une frontière de mot » (Green & Hintze 2021: 125 ; cf. Valdman 1993: 191-2). Donc, le processus d'élision changerait la séquence « *je ai » à « j'ai. »

- Pour le troisième contexte, il faut retourner à l'idée de la phonotaxe, qui déconseille généralement les séquences de trois consonnes. La loi des trois consonnes (Grammont 1894) déconseille l'effacement d'un schwa si son absence mènerait à une séquence de trois consonnes. Par exemple, considérons le schwa dans le mot probablement /pʀɔbabləmɑ̃/ : si on laissait tomber le schwa, on aurait une séquence défavorable de trois consonnes (c.-à-d., [pʀɔbablmɑ̃]).

- Comme toute « loi » linguistique, il faut bien noter que la loi des trois consonnes n'est pas une véritable loi : il s'agit plutôt d'une tendance forte. Donc vous allez entendre les gens laisser tomber des schwas dans certains contextes même quand cela conduit à une séquence défavorable de trois consonnes contiguës.

Vérifier votre compréhension

Mettre en pratique

Hansen (2012) a étudié la conservation ou l'effacement du schwa dans la parole de neuf jeunes francophones de Paris quand ils lisaient un texte écrit. Une conclusion de cette enquête a démontré que le schwa était conservé systématiquement dans certains cas de VCəC (où V = Voyelle et C = Consonne), mais il était effacé dans d'autres cas de VCəC. Analysez les mots suivants1 et élaborez une théorie qui explique le comportement de schwa dans ces données.

- ses chemises [ se.ʃəmiz ]

- en revanche [ ɑ̃.ʀə.vɑ̃ʃ ]

- bêtement [ bɛt.mɑ̃ ]

- trente-six [ tʀɑ̃t.sis ]

- par la télévision seraient témoins [ paʁ.la.te.le.vi.zjɔ̃.sə.ʁe.te.mwɛ̃ ]

- indiqueraient [ ɛ̃.di.kʀe ]

- baisser depuis [ be.se.də.pɥi ]

- détachement [ de.taʃ.mɑ̃ ]

1Les mots dans cet exercice sont tirés de Hansen, A. B. (2012). A study of young Parisian speech: some trends in pronunciation. In R.S. Gess, C. Lyche and T. Meisenburg (Eds.), Phonological Variation in French: Illustrations from Three Continents. Amsterdam: Benjamins, pp. 151–172.

Sources

- Ayres-Bennett, W., Carruthers, J., and Temple, R. (2001). Problems and Perspectives: Studies in the modern French language. New York: Longman.

- Côté, M.-H. (2008). Empty elements in schwa, liaison and h-aspiré: the French holy trinity revisited. In J. Hartmann, V. Hegedüs, and H. van Riemsdijk (Eds.), Sounds of Silence: Empty Elements in Syntax and Phonology, pp. 61–103. Amsterdam: Elsevier.

- Côté, M.-H., & Morrison, G. (2007). The nature of the schwa/zero alternation in French clitics: Experimental and non-experimental evidence. Journal of French Language Studies, 17(2), 159–186. doi: 10.1017/S0959269507002827

- Grammont, M. (1894). La loi des trois consonnes. Mémoires de la société de linguistique de Paris, 8, 53–90.

- Green, J. N., & Hintze, M.-A. (2021). L’élision en français: une catégorie qui n’est plus catégorique. Studii de Lingvistică, 11, 123–146.

- Hannahs, S. J. (2007). French phonology and L2 acquisition. French applied linguistics, 16, 50–74.

- Hansen, A. B.. (1994). Etude du E caduc – stabilisation en cours et variations lexicales.

Journal of French Language Studies 4, 25–54. - Hansen, A. B. (2012). A study of young Parisian speech: some trends in pronunciation. In R.S. Gess, C. Lyche and T. Meisenburg (Eds.), Phonological Variation in French: Illustrations from Three Continents. Amsterdam: Benjamins, pp. 151–172.

- Le Robert. (2023). Répéter. In Le Petit Robert de la langue française (edition numérique). Le Robert.

- Léon, P. R. (1966). Apparition, maintien et chute du ‘E caduc’. La Linguistique 2, 111–122.

- Léon, P. R. (1987). E caduc: facteurs distributionnels et prosodiques dans deux types de

discours. Proceedings of the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences, vol. 3,

109–112. Tallinn, Estonia. - Malécot, A. (1976). The effect of linguistic and paralinguistic variables on the elision of the

French mute-e. Phonetica 33(2), 93–112.